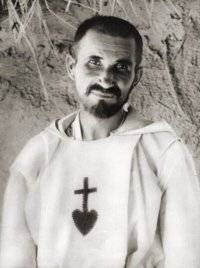

شارل دو فوكو

اختبار من عمق الإسلام

لطفي حداد

ولد شارل دو فوكو في العام 1858 في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفيها نشأ وترعرع. كان من عائلة غنية نبيلة اشتهرت بعَراقتها العسكرية الوطيدة. توفيت أمه وهو في السادسة من عمره، ثم توفي والده بعدها ببضعة أشهر، فاختبر الصبي باكرًا قساوة حياة اليتم. أخذه جده عنده واعتنى بتربيته. وفي الثانية عشرة من عمره، اضطر إلى الهجرة إلى مدينة نانسي بسبب الحرب التي اندلعت بين فرنسا وألمانيا في العام 1870. اطلع في سني مراهقته على التيار المعروف آنذاك بشكِّه في أمور الدين وباعتناقه الفلسفة الوضعية التي ترتكز على العلم كجواب تام على الأسئلة الكثيرة التي يطرحها البشر. وهكذا، شيئًا فشيئًا، فقَدَ شارل الإيمان.

أُرسِل شارل في العام 1881، وهو ضابط في الثالثة والعشرين من عمره، إلى بلدة سطيف شمال الجزائر في مهمة عسكرية. وقد وصل إلى هناك برفقة امرأة شابة، عرَّفها في البداية إلى زملائه بصفتها زوجته. لكنْ سرعان ما تبيَّن أن هناك علاقة غير شرعية بينهما؛ فأرغمه رؤساؤه على قطع العلاقة، لكنه رفض الانصياع للأوامر، حتى صدرت في حقِّه عقوبة تسريحه من السلك العسكري، فقرر من فوره العودة إلى فرنسا. لكنه بعد بضعة أشهر سمع بنبأ انتفاضة في جنوب الجزائر، فطلب إعادته إلى الجيش ليساهم في المغامرة. وهناك بدأت الأرجاء الصحراوية الواسعة تجتذبه أكثر فأكثر، وراحت رمال أفريقيا تستهويه.

بعد انتهاء الحملة العسكرية، قرَّر شارل أن يترك الجيش نهائيًّا ويقوم باستكشاف في بلاد المغرب. انطوت رحلتُه على مخاطر جمَّة لأن مملكة المغرب كانت مغلقة وأرضُها محرمةً على الأوروبيين. وقد اضطر ليقوم بمشروعه إلى أن يتخذ هوية مزيفة في هيئة يهودي فقير محتقَر. وإبان السنة التي أمضاها هناك، اختبر حالة الفقر والوضاعة الاجتماعية، فكان اختبارًا فريدًا انطبع في قلبه انطباعًا عميقًا. إن كونه مسافرًا وحيدًا قد عرَّضه مرارًا للقتل؛ وقد عرفه مستضيفوه المسلمون واليهود مرتين، على الرغم من تنكره، لكنهم أخلوا سبيله نظرًا لتقليدهم في إكرام الضيف. وقد انطبع اختبارُ حسن الضيافة هذا في أعماق قلبه.

أما المشهد الأكثر تأثيرًا عليه فكان مشاهدة المسلمين يؤدون الصلاة. يقول في رسالة إلى صديقه هنري دي كاستر:

لقد ولَّد الإسلامُ فيَّ انقلابًا عميقًا. إن رؤية هذا الإيمان وهذه النفوس التي تعيش باستمرار في حضرة الله جعلتْني أرى أن هناك شيئًا أعظم وأحق من الاهتمامات الدنيوية الباطلة، فأخذت أطَّلع على الدين الإسلامي، ثم على الكتاب المقدس.

وإبان العام 1885، أقام ذلك المستكشف الشاب في مدينة الجزائر لينهي كتابة مذكرات رحلته. وعندما عاد إلى فرنسا، كانت رحلتُه إلى المغرب قد أنضجتْه كثيرًا وأعطتْه شهرة واسعة؛ كما أن أسرته استقبلتْه بمحبة وترحاب، فشعر بنفسه يعود إلى حضن الله والعائلة. من كتاباته في هذه الفترة إلى صديقه هنري بخصوص الإسلام نقتطف المقطع التالي:

لقد كنت أرى تلك البرانس أو العباءات الواسعة تنحني بروعة، في حركة واحدة، بحسب الركعات المفروضة، وكنت أسمع أصداء صلاة تردِّد بنبرة أعلى ابتهال "الله أكبر!"، فكان يجتاحني قلقٌ شديد هو مزيج من الخزي والغضب. ووددت أن أقول لهم إني أيضًا أؤمن، وأعرف أن أصلِّي وأن أسجد.

في تلك المرحلة، بدأ المستكشف الشاب يبحث عن شيء جديد، وراح يفتش عن الحقيقة صادقًا. وقد ساعده الأب هوفلان، كاهن العائلة، في ذلك. ففي إحدى مواعظه قال: "أخذ يسوع المكان الأخير، حتى إنه لم يستطع أحدٌ أن يسلبه منه أبدًا." فانطبع هذا الكلام في قلبه للأبد. وعندما اقتُرِحَ عليه الحجُّ إلى الأراضي المقدسة لم يتردد في ذلك، وسافر في العام 1888 إلى فلسطين، حيث زار بيت لحم والناصرة والقدس، وعاش هناك "الحياة المتواضعة والخفية التي عاشها يسوع كعامل في الناصرة".

بدأ التحول الكبير في حياة شارل يبلور قراراتِه المستقبلية. فقرر، في مطلع العام 1890، أن يتوجه إلى دير سيدة الثلوج للآباء الترا?يين. وبعد بضعة أشهر، أُرسِلَ إلى دير آخر في شمال سورية. وفي أحد الأيام، أُرسِلَ ليسهر الليل بجانب رجل توفي في قرية صغيرة مجاورة للدير، – وكان من عائلة فقيرة جدًّا، – مما حمله على التساؤل: "أي فرق بين هذا البيت وبين مساكن الدير؟ إن عيني ترنوان إلى الناصرة." وصار يتوق إلى حياة فقيرة حقًّا. وبعد سنين من حياة الرهبنة، قرر ترك الدير ليعيش حياة بسيطة وفقيرة وقريبة من الناس.

عمل شارل كخادم في دير الراهبات الكلاريان في الناصرة، وهناك سكن في كوخ كانت توضع فيه الأدوات الزراعية. ثم عاد في منتصف العام 1900 إلى فرنسا، ليقوم برياضة روحية ويُرسَم كاهنًا. ثم قرر بعدها أن يبني لنفسه صومعة في بني عباس في الجزائر. وكان يردِّد:

أريد أن أعوِّد سكان المنطقة كلَّهم، مسيحيين ومسلمين ويهودًا، على أن ينظروا إليَّ كأخ لهم – أخ للجميع.

وفي هذه الأجواء، عتق شارل بضعة عبيد من سيطرة أسيادهم بدفعه الفدية عنهم. وقد كتب:

لا يجوز لنا أن نكون كلابًا لا تنبح وعسَسًا خرسًا. علينا أن نرفع أصواتنا عاليًا عندما نشهد الشرَّ أمامنا.

ومع الوقت، بدأت آفاقٌ جديدة تنفتح أمام شارل للمضي إلى العمق أكثر، إلى بلاد الطوارق في الهوغَّار. فقد كتب إليه صديقُه القائد لابرين بإسهاب عن هذا الشعب الذي يتميَّز بأخلاقه النبيلة، موضحًا له احتياجاتِه كلَّها، وحاثًّا إياه على المضيِّ إلى تلك المنطقة. وقد استشهد في رسالته بموقف إنساني رائع أقدمت عليه إحدى نساء الطوارق في أثناء معركة دارت بينهم وبين الفرنسيين، حيث منعتْ أبناءَ قبيلتها من الإجهاز على الجرحى الفرنسيين، فاعتنت بهم في بيتها، وسعت في إعادتهم إلى ثكنتهم بعد شفائهم!

تأثر شارل جدًّا بكتابات صديقه، وقرَّر أن يتوجَّه إلى هناك. وبعد خمسة أشهر من السفر المتواصل المرهق، وصل إلى الهوغَّار، وعلى الفور شعر بانجذاب كبير إلى المكان، فاستقر في تمنراست، وأخذ يتعمق في لغة الطوارق ويهتم بثقافتهم، ونسخ خلال سنوات عديدة القصائد التي تُغنَّى في المساء حول النار والتي تحمل في طياتها تاريخ هذا الشعب وروحه العميقة. وفي ذلك الوقت، كانت المنطقة تتعرض لقحط مخيف، وانتشرت المجاعةُ في أرجاء البلاد كلِّها، فشارك شارل بكلِّ ما لديه حتى آخر كسرة خبز، إلى أن نفد ما لديه وأعياه المرض، فشعر بنفسه متروكًا في عزلة كبيرة. وفي تلك اللحظة، شعر بمحبة الطوارق له، حيث لم يألوا جهدًا في تقديم بعض الحليب له، وصارت علاقةُ الصداقة بينه وبينهم تتوطد أعمق فأعمق.

وفي زمن كان من المعتاد فيه ترديدُ مقولة "لا خلاص خارج الكنيسة"، كتب شارل كلماتٍ قوية للغاية:

لست هنا البتة لأَهدي شعب الطوارق، إنما لكي أحاول أن أفهمهم. إنني متأكد بأن الله سيستقبل في السماء كلَّ مَن عاش حياةً صالحة مستقيمة، دون أن يتحتم عليه أن يكون مسيحيًّا كاثوليكيًّا لاتينيَّ المذهب. فالطوارق مسلمون، وأنا موقن بأن الله سيرحب بنا جميعًا فيما إذا كنَّا نستحق ذلك.

في العام 1910، باشر شارل بناء صومعة أخرى في جبال الهوغَّار العالية على هضبة الأسكريم؛ وكانت علاقته مع الطوارق تتعمق.

وفي منتصف العام 1914، اندلعت الحرب بين فرنسا وألمانيا، مما اضطر القوات الفرنسية أن تخفِّف من تعدادها في الجزائر. فبرزت حركةُ تمرد محلِّية وعصابات مسلَّحة تهدد سلامة جميع سكان المنطقة. وفي تلك الأجواء المشحونة، لبث شارل وحيدًا في تمنراست، معرَّضًا لكثير من الأخطار. وقد نصح له الضباطُ الفرنسيون التابعون للثكنة المجاورة بالالتحاق بهم، لكنه رفض لأنه يريد البقاء مع هذه الحفنة من الطوارق التي ترسخت عرى الصداقة بينه وبينهم؛ ففي ساعة الخطر لم يشأ أن يتركهم. وهكذا صار ارتباطُه الإنساني أعمق من كلِّ نزعة قومية.

وفي مطلع آخر شهر من العام 1916، عند غروب الشمس، وصل عدد من الطوارق العصاة مسرعين الخطى نحو البرج، عازمين على نهبه واحتجاز ناسكه رهينة. وكان بينهم شاب سبق أن عرفه شارل، فلم يتردد في فتح الباب. وهكذا قبضوا عليه وسجنوه خارجًا وربطوه بالحبال وجعلوه تحت حراسة صبي في الخامسة عشر من عمره. لكن الوصول المباغت لرجلين من سُعاة البريد خلق لحظة ارتباك فَقَدَ فيها الصبي رشده، فأطلق النار على سجينه وقتله على الفور. وهكذا انتهت حياة رجل بدأ غنيًّا متغطرسًا، ليتدرج في الفقر ومحبة الآخرين والانفتاح عليهم، حتى دفع حياته شهادةً على إيمانه.

يقول شارل في صلاته:

أبتِ! إني أسلِّم لكَ ذاتي، فافعل بي ما تشاء. ومهما فعلتَ بي، فأنا شاكر لك. إني مستعد لكلِّ شيء، راضٍ بكلِّ شيء. ليست لي رغبة أخرى، يا إلهي، سوى أن تكمل فيَّ إرادتك وفي جميع خلائقك. إني أستودع روحي بين يديك، وأهبُها لك، يا إلهي، بكلِّ ما في قلبي من حب. ولأني أحبك، ولأن الحب يتطلب مني أن أهب نفسي، أستودعُها بين يديك، من دون مقياس، وبثقة لا حدَّ لها، لأنك أبتي.

وأنا، إذ أردِّد هذه الصلاة، أتذكر رابعة العدوية، الصوفية المسلمة، تقول في دعائها: "ربي، إن توسلت إليك خوفًا من الجحيم فزجَّني في نارها، وإن ابتهلتُ إليك طمعًا في الجنة فأغلق دوني بابها. ولكن إن دعوتُك حبًّا بك، فلا تحرمني بهاءك الأبدي. يا ألله، من دون ذكرك لا أستطيع أن أحيا في العالم، وكيف يمكن لي الصمود أمام الآتي من دون رؤياك. يا ربُّ، تنهُّدي ليس بشيء أمامك، إذ أنا غريبة في بلادك، وحيدة وسط عبادك."

أما كيف رأى المسلمون حياة شارل، فإني أستعين على ذلك بكتاب لعلي مراد بالإنكليزية، بترجمة علي مقلِّد (بالعربية). يقول مراد:

إن المجنون بالله هو، قبل كلِّ شيء، إنسان. ذلك هو شارل دي فوكو، إنسان تتأكَّله نارٌ داخلية هي في نظره محبة يسوع والرغبة في تقليده. ثم إن هذا الكائن لم ينفك بعدُ أن يكون بشرًا، أي فرنسيًّا من أواخر القرن التاسع عشر، مطبوعًا على تربيته، وعلى ثقافة عصره، وكذلك على تكوينه العسكري، وزيادة على ذلك، محاطًا بالإطار الاستعماري الذي يترتب عليه التعامل معه.

وفي موضع آخر:

إن الأخ العالميَّ قد بذل جهده متفانيًا في خدمة الصحراويين الذين كانوا يأتون لرؤيته، أو الذين كانوا يستطيعون لقاءه في أثناء دوراته وزياراته عبر الواحات. لقد اهتم بالبؤساء والمرضى، موزِّعًا الأغذية والخدمات والأدوية.

وفي موضع ثالث:

بفعل فضيلة قدوته، ساهم شارل دي فوكو، في أعين المسلمين، بتقويم سلَّم القيم في حقيقة معناه. فلا تتجلَّى التقوى فقط في حياة التأمل أو الالتزام بالشعائر. إنها في أساسها فاعلة ومشعة، خلاَّقة للسعادة وملهِمة الخير لبني البشر.

هذه النقطة ثابتة ومستقرة في العقيدة الإسلامية. وبهذا الشأن، ينذر القرآن إنذارًا قاطعًا: "ليس البر أن تُوَلُّوا وجوهَكم قِبَلَ المشرق والمغرب" (البقرة 177). وبعد هذه الآية يأتي تفضيل الأعمال الصالحة الداخلة في التعريف القرآني للبرِّ الحق: الإحسان إلى الفقير واليتيم وابن السبيل، وإطلاق الأسرى، والوفاء بالعهد، والصبر على البأساء والضراء. ويتابع القرآن: "أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتَّقون" (البقرة 178). وأيضًا:

إن شارل دي فوكو استطاع أن يكسب ثقة الطوارق واحترامهم – هذا الشعب الأبي القاسي والصعب المراس، المستعصي على المؤالفة. إن حسن معشره، ولطف كلامه، وبرَّه وتقواه، قد فتحت له الكثير من القلوب. واستقامتُه وحسُّه بالعدالة قد مكَّناه من أن يُحتكَم إليه في بعض الأحيان. وعندما نعرف السلطان الأدبي والتأثير الاجتماعي الذي يمكن للحَكَم أن يمارسه في المجتمع البدوي التقليدي، ندرك إلى أيِّ حدٍّ تغلغل المرابطُ المسيحي في الوسط المسلم المجاور له.

ويوثِّق الكاتب رسالة تعزية من زعيم الطوارق موسى آغامستان إلى أخت شارل، جاء فيها:

منذ أن علمتُ بموت صديقنا، أخيكِ شارل، غامت عيناي، وكل شيء بات قاتمًا في وجهي. لقد بكيت وذرفت الكثير من الدموع، وإني لفي حداد عميق.

فيروز فنانة لبنانية غنية عن التعريف، ذاع صيتها في كافة البلدان العربية بفضل صوتها المميز جدا وأيضا بفضل الثورة الكبيرة التي أحدثتها في الموسيقى العربية صحبة الأخوين رحباني. ورغم أنها...

فيروز فنانة لبنانية غنية عن التعريف، ذاع صيتها في كافة البلدان العربية بفضل صوتها المميز جدا وأيضا بفضل الثورة الكبيرة التي أحدثتها في الموسيقى العربية صحبة الأخوين رحباني. ورغم أنها... (John Calvin )

(John Calvin )